自己破産の手続きを考える際、多くの人が気になるのが「自己破産管財人どこまで調べるのか」という点ではないでしょうか。

管財人による調査は、単に財産を確認するだけでなく、破産者の過去の行動や借金の原因まで多岐にわたります。

本記事では、債務整理の一環として行われる自己破産手続きにおいて、管財人が実際にどのような範囲まで調べるのかを詳しく解説します。

不安を抱える方にとって、事前に知識を得ることで冷静に対応する助けとなるでしょう。

記事のポイント

🔴管財人が調査する財産や債務の具体的な範囲

🔴借金の原因や使途が調査に与える影響

🔴免責不許可事由と調査における注意点

🔴調査に必要な準備書類と対応の仕方

自己破産管財人どこまで調べるのか?

管財人の基本的な役割と目的

自己破産手続きにおいて「管財人」は、裁判所から選ばれる弁護士であり、破産者の財産を調査・管理し、必要に応じて売却して債権者に配分するという重要な役割を担います。

破産者本人と債権者のどちらか一方に偏ることなく、中立な立場から手続きを進めるのが特徴です。

具体的には、破産者の資産状況を確認し、適正な配当が行われるように調整するための調査を行います。

この調査によって、不正や隠し財産の有無が明らかになり、手続きの公正さが確保されるのです。

どんな財産が調査対象になる?

管財人の調査対象となる財産は非常に多岐にわたります。

預貯金や現金はもちろんのこと、不動産、自動車、貴金属、ブランド品など価値のある動産も含まれます。

また、投資信託や株式、さらには仮想通貨など新しい資産形態も調査対象になります。

加えて、保険契約に関しては、解約返戻金が発生する場合、財産として換価の対象になることがあります。

このように、破産者が保有するすべての経済的価値のある資産について、詳細な確認が行われるのが一般的です。

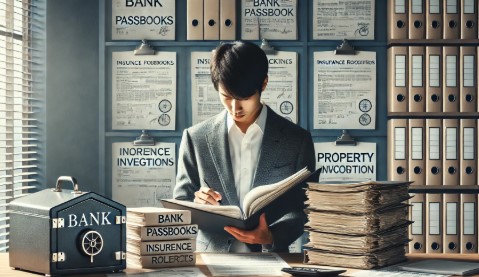

預金・保険・不動産の確認範囲

特に預金や保険、不動産に関する調査は徹底的に行われます。

銀行口座については過去数年分の入出金履歴を確認されることがあり、不自然な取引がないかを詳細にチェックされます。

✅預貯金口座の履歴: 全ての銀行口座の入出金履歴が調査されます。

過去数年分にわたって確認されることも珍しくありません。

✅不動産・動産: 自宅、土地、車、貴金属、ブランド品など、価値のある財産全てが調査対象です。

✅保険契約: 生命保険や医療保険などの契約内容や解約返戻金についても調べられます。

✅債務の発生原因: ローンやクレジットカードの利用履歴なども調査し、借入れの原因や使途を確認します。

不動産は登記簿を通じて所有状況や担保の有無を確認され、保険契約はその内容と解約返戻金の有無が調査されます。

これらの財産がどのように扱われるかは、自己破産手続きの行方を大きく左右するため、破産者側も正確かつ詳細な情報提供が求められるのです。

借金の理由も細かく見られる

管財人は財産だけでなく、借金の発生理由にも注目します。

なぜこれほどの債務が生じたのか、どのようにして借金が膨らんでいったのかといった背景を調べることで、破産手続きが適正かどうかを判断します。

たとえば、ギャンブルや過度な買い物が原因である場合、免責の判断に影響することもあります。

管財人はクレジットカードやローンの明細をもとに、支出の傾向や使途を分析し、債務者が誠実に対応しているかを見極めるのです。

質問や資料提出の対応方法

調査の過程では、管財人からさまざまな質問を受けたり、資料の提出を求められたりする場面があります。

このときに最も重要なのは、誠実かつ迅速に対応することです。

曖昧な返答を避け、可能な限り正確な情報を伝えるようにしましょう。

請求された資料についても、すぐに提出できるよう事前に整理しておくことが望ましいです。

こうした対応の積み重ねが管財人からの信頼につながり、調査を円滑に進める助けになります。

財産隠しを疑われる行動とは

管財人が特に注目するのは、財産隠しの疑いがある行為です。

破産申立て直前に家族や知人へ高額な贈与をしていたり、現金を大量に引き出して使途を説明できなかったりすると、調査が一層厳しくなります。

また、価値ある財産を売却していた場合にも、その理由や代金の行方が問われます。

このような行動が見つかると、免責が認められなくなる可能性もあります。

ですので、不自然な財産移動は避け、常に正直な姿勢を保つことが重要です。

自己破産管財人どこまで調べるか不安な方へ

調査が厳しくなるケースとは?

調査が厳しくなるのは、破産者の行動に不審な点が見られた場合です。

たとえば、申立て直前に財産を移動させていたり、収入があるのに生活費として不自然な支出が多かったりするケースです。

また、過去に自己破産を経験していたり、同様の債務整理を繰り返していた場合も、慎重な調査対象となります。

管財人は、こうした事実をもとに破産者の真摯さを見極め、免責を与えるべきかどうかを判断していきます。

面接・照会・調査の流れ

管財人の調査は、まず初回の面接から始まります。

ここで基本的な財産状況や債務の経緯について確認が行われ、その後、必要に応じて金融機関への照会や公的記録の確認、追加の資料請求が行われます。

調査は通常、2~3回程度の面接を経て進行しますが、ケースの複雑さによってはさらに回数が増えることもあります。

調査の進捗に応じて管財人が報告書を作成し、裁判所に提出される流れとなります。

免責不許可になる原因とは

免責不許可となる原因にはさまざまなものがありますが、主に浪費やギャンブルなど、債務を抱えた理由が著しく不適切な場合に該当します。

また、財産隠しや虚偽の申告があった場合、免責が認められない可能性が高くなります。

さらに、破産前にクレジットカードで高額な買い物を繰り返すなど、詐欺的な借入れと見なされる行為も問題視されます。

誠実な対応を心がけ、疑わしい行動を避けることが、免責を得るためには欠かせません。

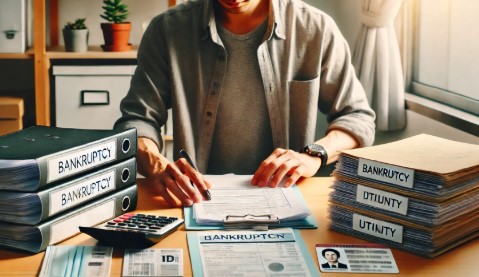

調査に必要な準備と書類

管財人の調査を円滑に進めるためには、必要書類の準備が重要です。

代表的なものとしては、銀行通帳のコピー、ローンやクレジットカードの明細、給与明細、確定申告書、保険契約書、家計簿などが挙げられます。

これらを事前に整理しておくことで、調査時の対応がスムーズになります。

また、不明点があれば弁護士に相談しながら準備を進めることが、トラブルの防止につながります。

管財人調査の期間とその後

調査の期間は個々のケースによって異なりますが、一般的には3~6ヶ月程度かかることが多いです。

調査の終了後、管財人は報告書を裁判所に提出し、債権者集会や免責審尋を経て、最終的な免責の判断が下されます。

この一連の流れの中で、破産者がどのような態度で臨んだかが評価されることもあります。

焦らず、冷静に手続きを進めることが大切です。

調査後の生活再建のポイント

破産手続きが終わった後は、生活再建に向けた取り組みが始まります。

家計管理を徹底し、収支のバランスを整えることが第一歩です。

信用情報の回復には一定の時間がかかりますが、その間は節度ある経済活動を心がけることで、徐々に信頼を取り戻すことができます。

また、二度と同じ失敗を繰り返さないよう、破産の原因をしっかりと見直し、再発防止策を講じることも重要です。

総括:自己破産管財人どこまで調べるかを理解する

✅管財人は裁判所が選任する中立的な弁護士である

✅財産の調査・管理・換価を通じて債権者に配当する役割を担う

✅現金や預貯金、不動産、車などすべての資産が調査対象となる

✅株式・投資信託・仮想通貨などの金融資産も含まれる

✅保険契約も調査対象となり、解約返戻金は財産とみなされる

✅銀行口座の過去数年分の入出金履歴を確認される

✅財産の所有状況は登記簿や契約書を通じて確認される

✅借金の原因や使途も調査され、免責判断に影響する

✅クレジットカードやローンの明細から支出傾向を分析される

✅調査の過程では質問や資料提出への迅速な対応が求められる

✅高額の現金引き出しや不自然な贈与は財産隠しと疑われやすい

✅調査が厳しくなるのは申立て前の不審な行動がある場合

✅面接・照会・資料提出など複数のステップを経て調査が進行する

✅免責不許可事由には浪費・ギャンブル・財産隠しなどがある

✅調査後は生活再建のために家計管理と再発防止が重要となる

自己破産の手続きにおいて、管財人がどこまで調べるのかを正しく理解しておくことは、スムーズな対応と安心につながります。

財産や借金の状況に関する正確な情報提供はもちろんのこと、誠実な姿勢が免責を得るための重要なポイントとなります。

債務整理を検討している方は、不安を抱える前に基本的な流れや注意点を押さえておきましょう。

わからない点があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。